節氣是中國人的詩意生活,是我們對季節的感知,是先民們對自然科學的不倦探索,這一次,我們在感知季節的同時,以自然科學與自駕旅行的方式發現中國的24種不同面孔。

《月令七十二候集解》對于小寒的解釋是:“小寒,十二月節。月初寒尚小,故云。月半則大矣。”

這個釋義,不僅詮釋了小寒,更講述了大寒,實際上就今日而言,小寒是往往冷過大寒的,正是所謂的“冷在三九”,就南北地域而言,因為太陽高度角、緯度以及冷空氣流動方向的原因,北方多冷在小寒,而南方則多冷在大寒。

小寒大寒的先后順序之所以今時與彼時不同,除了在節氣最初被創立之時的溫度普遍高于現在,由此大寒冷于小寒這種可能之外;也存在彼時的冷暖并非如今以數據形式進行量化而導致的衡量標準不同,如從冬至至小寒,是由較暖的節氣進入較冷的節氣,體感尚暖,而等到小寒過后,進入大寒,在感受上,持續的寒冷就是難以忍耐的了。

另外,由小入大,也是更符合大眾認知的一種哲學順序。節氣,是在農業生產之外,種種物候習俗,天地人生哲學以及國家統合理念等等的綜合產物,這就是節氣身后的秘密。

而這個秘密,既體現在中國人對于春秋的感知,欣喜于春生,傷悲于秋殺,以春秋代言時間;也體現在中國人對于萬事萬物所蘊含的文化內涵追求,以期借物言志,借景抒情。我們的小寒節氣之旅,也正是追尋著節氣的秘密,以自然變化與文化內涵為線索,在小寒節氣,通過一個“寒”字,探尋中國的自然與文化秘境。

獨釣,廣陵寒江雪

淮安-洪澤湖-高郵湖-揚州-常州

5小時15分鐘 376.1公里

小寒,是一年中最冷的時節,而一月均溫0℃ 等溫線也劃分為出了寒與冷的界限,在我國,一月均溫0℃ 等溫線大體經過秦嶺-淮河線,也就是人們所熟知的中國南北分界線,小寒時節,我們正是從這條界限的邊緣淮安出發。

來到淮安,不得不拜訪的正是秦嶺-淮河線中的淮河。以今時的認知而言,淮河實在默默無聞,在情感認知上,它不過是個遠離大多數人生活的地理分界線,遠不如黃河與長江可以引起民族的自豪感;在景觀特色上,它又實在乏善可陳,既沒有驚濤駭浪,也不曾在長度上有“滾滾長江東逝水”的質感。

在很多人的認識中,它不過是萬千河流中最為普通的一個名字罷了,至于它來自何方,去向哪里?不僅是不重要的問題,更是難以解答的問題,然而當我們踏上旅途,從淮安出發,沿著長深高速和京滬高速,縱橫穿行于洪澤湖和高郵湖岸邊的鄉道與縣道之時,我們就會發現淮河的蹤影。

淮河起源于河南桐柏山,在歷史上淮河流域安靜祥和,直至公元1128年南宋東京留守杜充“聞有金師”,為阻止金兵南下,開決黃河大堤,使黃河水自泗水入淮,開啟了黃河長達727年的侵淮、奪淮入海歷史,而當黃河攜帶的大量泥沙淤塞河床之后,淮河流域也進入了多災多難,洪水泛濫的時代。

如今經過治理,淮河經河南、湖北、安徽、山東、江蘇五省四十市,向南經洪澤湖,高郵湖以“一河入(長)江”,以及向北以“四河向海”的方式各自入海,而從高郵湖大橋向沿湖大道至揚州的旅程,除了可以見證“一河入(長)江”的景象之外,還可以在揚州探尋被稱為“寒客”的臘梅。

梅,是中國人瑰麗賞花文化的代表之一。中國人賞花,不在于單純的色與香,而在于借物言志,以情感和人格象征進行欣賞,“寶劍鋒從磨礪出,梅花香自苦寒來”是梅與人的堅韌前行品質;“已是懸崖百丈冰,猶有花枝俏”,是梅與人傲立于天地間的驕傲。

梅花原產并優生于中國,揚州自古就是“藝梅”的中心,揚州八怪中的金農、汪士慎就擅長于畫梅。小寒時節,正是揚州臘梅盛開之時,而此時溫度的走低,常常為揚州帶來降雪,由此便化揚州為廣陵,不管是瘦西湖,還是個園、何園、茱萸灣,哪里都是廣陵模樣,此時的揚州正是,獨釣,廣陵寒江雪。

姑蘇城外寒山寺

常州-蘇州-寧波-四明山

6小時8分 407.4公里

與寒相關的詩詞中,不得不提到的正是“姑蘇城外寒山寺,夜半鐘聲到客船”的《楓橋夜泊》。唐代詩人張繼乘舟漂泊至蘇州,觸景生情,便有了天下聞名的一橋一寺,橋為楓橋,而寺正是“姑蘇城外寒山寺”。楓橋,原名“封橋”,位于運河河道與蘇州城墻交界之處,不僅是商旅要道,更是兵家要道,橋旁正是把守要沖的鐵嶺關,一橋封河,是為“封橋”。

《楓橋夜泊》名動天下之后,“封橋”便改稱了“楓橋”,而與楓橋齊名的寒山寺,實則是因人成寺。在張繼寫下《楓橋夜泊》的公元756年之時,寒山寺還只是普明禪院,而寒山寺之名,實際上來源于在此修行的高僧“寒山”,而佛教以高僧命名寺院的前提往往是高僧圓寂之后,寒山法師圓寂于公元791年,所以彼時的寒山寺并非此后的寒山寺。

如果對比詩的意境及方位,我們或許可以推測,“寒山”不過是詩人當時的心境,而寒山之上的“寺”,或許就是楓橋左近,常在半夜鳴鐘的虎丘寺。只不過在之后,寒山寺聲名鵲起,無數文人墨客留下足跡,又是另外的一段故事了。

小寒之后便是農歷十二月初八的臘八節,臘八是新舊接替,祭祖祭神之節,此時的習俗正是吃臘八粥,不僅寒山寺會施粥,在不遠的寧波,還有一種獨特的臘八粥,這就是海鮮臘八粥。

寧波自古就是海上大港,在歐洲人的地圖上,更是先有寧波再有浙江,而在西班牙人門多薩于1581年著成的《中華大帝國史》中,則是非常有趣的認為中國沿海有5個省份,其中一個便是寧波。獨特的海洋屬性,使得寧波的臘八粥獨具一格,要用蝦蟹干貝等海鮮為料。

攝影 / 陳軍

臘八粥營養豐富,頗具能量,最適宜與一場寒山之旅為伴,在寧波有一處秘境,被稱為冬日的長白山,這就是四明山。四明山雖不過千余米海拔,但山勢縱橫陡峭,山道彎折,山頂卻平緩宜人,一場瑞雪后,正是玉樹瓊花的寒山世界。

寒光鐵衣,絕版長城

寧波-臺州-烏坑村-石塘

4小時43分,242.3公里

海洋給予了江浙千年的商埠光榮,也引來了海上之敵,這就是倭寇。有明以來,倭患之重者莫過于嘉靖時期,此時日本進入戰國時代,流浪的武士、海盜頻繁入寇,由此東南沿海戰火紛飛,正是“朔氣傳金柝,寒光照鐵衣”的年代,而在明朝海禁及海上防衛需要建造的衛城、烽堠、座墩、城堡等防御設施的基礎之上,戚繼光借鑒臺州桃渚沿海的漁民住宅窄窗石屋的特點,創造性的發明了空心敵樓。

空心敵樓視線開闊,有如碉堡,上可御敵,下可儲藏軍資,駐扎兵馬,更可以形成上下的交叉火力,在戚繼光升任薊鎮總兵之后,這種首先出現在臺州的長城就被他帶到了北方,成為了明長城的范本。如今的北方長城,在形式、規格及建造方法上都與臺州長城如出一轍,然而曾經縱橫江浙的萬里海防長城,大多已經消失于時光之中,曾經“寒光照鐵衣”的臺州長城也就成為了絕版的江南長城。

攝影 / 張力

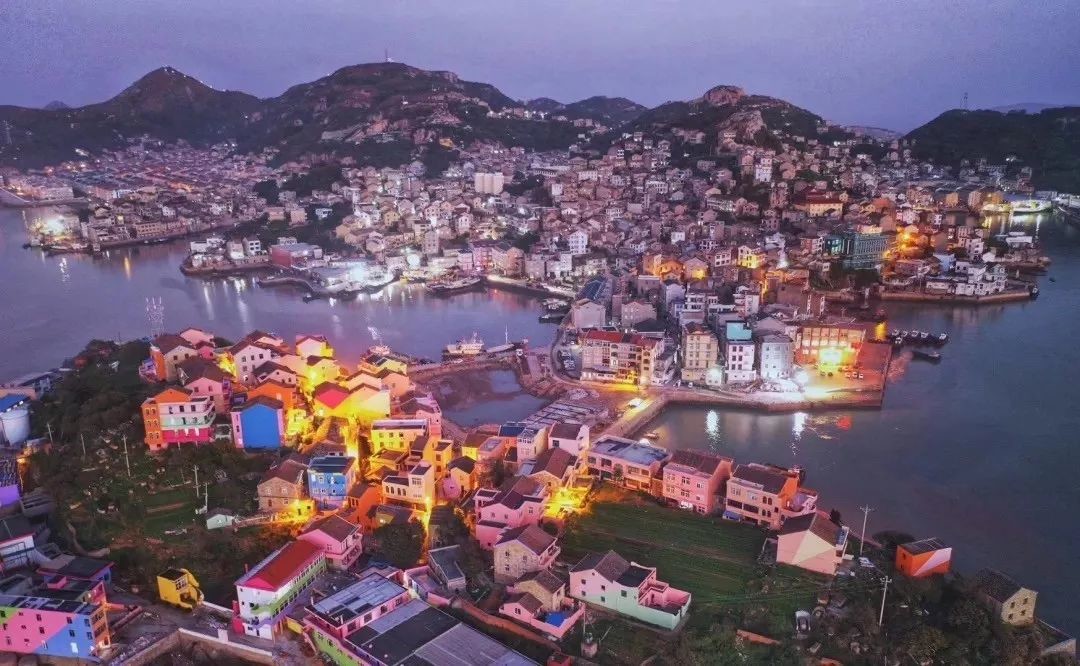

只不過,長城雖然絕版,但曾經帶給戚繼光啟發的民居卻依舊流傳于世,在溫嶺的石塘,不僅可以一睹曾經的石屋模樣,更可以前往被稱為東方馬卡龍小鎮的小箬村,這里的民居色彩斑斕,如七彩的童話王國,依山傍海,景色極為迷人。

而若有閑情,還可以前往附近的烏坑村,探訪萬物沉寂的無人秘境。因水庫修建,1990年起烏坑村的居民開始陸續外遷,至今村莊已經無人居住,自然無聲無息的用草長鶯飛將這里變成了綠野仙蹤的秘境,來到此處,憑海臨風,除了能夠欣賞如地中海一樣被環抱的一片藍海之外,還可以感受的,正是在我們與節氣一起前行的腳步中,那時光如流水的歲月無聲。

在冰寒的冬日行車,發現神行的全地形科技使得我們不僅可以快意馳騁,更能獲得安全的保證。全地形反饋適應系統具有四種駕駛模式,而冰雪路況正是“草地/沙礫/雪地模式”的用武之地。

小寒,冷在三九,是一年中最冷的時節,發現神行的定時溫控具有加裝的定時溫控設備。可預熱發動機,將余熱輸送到車內,溫暖怡人的車內溫度,對于一場冰雪旅行,正是上好的體貼。

科學指導:中國地理學會 中國國家地理

發現中國24節氣,不僅僅是發現節氣本身的含義,更是以自然科學的有趣角度,以自駕旅行的親身體驗方式,尋找節氣背后的秘密與故事,以一場旅行,發現24節氣,也發現人生中最為難忘的發現旅行。

“發現中國24節氣”之旅